ブログBlog

朝晩の冷え込みがぐっと増してきて、鳥取にも本格的な冬の気配が感じられるようになりました。

鳥取の冬は、雪や冷たい風が強い日も多く、家の中で過ごす時間が自然と長くなりますよね。

みなさんは、一生のうちどれくらいの時間を家で過ごしているかご存じですか?

調査(「国民生活調査」2015 NHK)によると、平日は平均15時間ほど、外出が多い方でも12時間は家で過ごしているそうです。

コロナ禍以降は、さらに家で過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

つまり、人生の半分以上を過ごす「家」の環境は、私たちの健康にとても大きな影響を与えているのです。

今回は、鳥取の冬を元気に乗り切るためにも知っておきたい「家と健康」の関係について考えてみたいと思います。

冬に増える健康リスクと家の温度

「いつまでも元気で健康に暮らしたい」

そのために大切なことは何なのでしょうか?

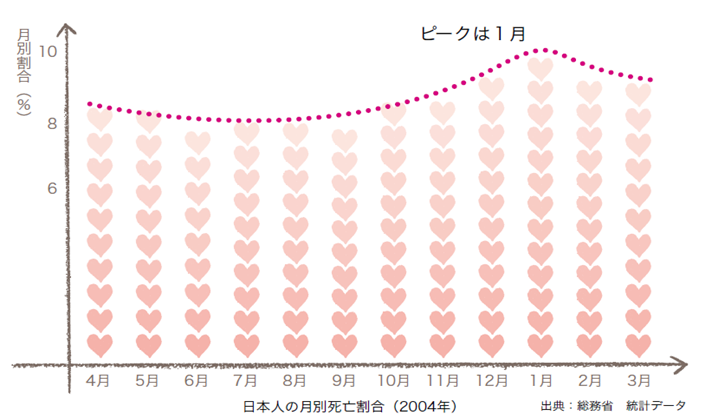

総務省の統計データをみると、日本人の月別死亡割合は1月をピークに冬増加し、夏は減少しています。この傾向は過去50年変わっていないということです。

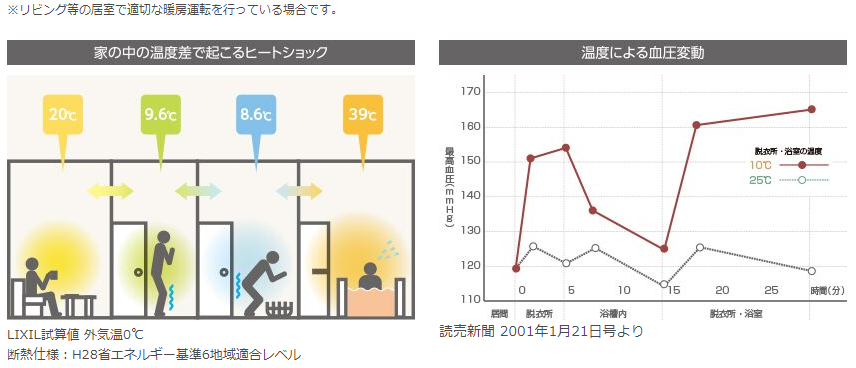

事故や病気による死亡も冬に多く、家庭内でのヒートショック(急激な温度差による血圧変動で起こる健康被害)が大きな原因のひとつとされています。

たとえば、夜中に寒い廊下やトイレに行くとき、寝室との温度差が10℃以上になることも。

鳥取の冬は特に、こうした温度差が生まれやすい環境です。

日本人の月別死亡割合(2004)(出展:総務省 統計データ)

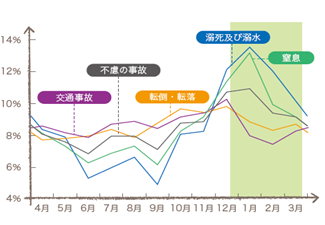

さらにこの内容を病気と事故にわけたグラフをみても、病気も事故も冬に死亡の割合が多いことがわかります。冬に増加する事故については、溺死・転倒などで家庭内で意識を失いそれが原因に死に至る事故になっています。

冬に多くなる死亡割合、これには家の中の温度差が関係していると考えられています。

事故による月別死亡の割合(出展:総務省 統計データ)

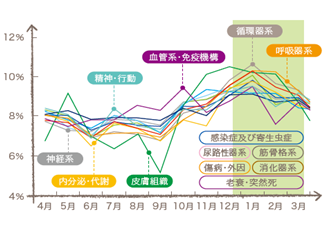

病気による月別死亡の割合(出展:総務省 統計データ)

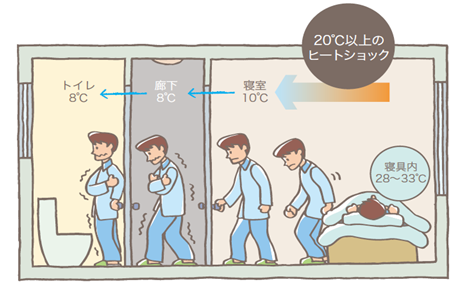

ヒートショック

ヒートショックとは、温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動することにより、失神したり心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気などを引き起こす健康被害のことで、家庭内事故の原因となっています。

下の図では、冬の深夜に行くトイレ時の温度差が大きいことわかります(寝室の温度の調査で、就寝時は暖房を消すことが多い為、冬の寝室の温度は10℃前後が多いようです)。

出展:近畿大学 建築学部 岩前研究室

このように多くの方が亡くなっているといわれるヒートショックは、低い室内温度・部屋間の温度差による血圧変化が原因で日常的に起こっているといえます。

寒い家は健康を害するリスクが多く、家の中の温度差の解消が重要なポイントになります。断熱性が高い家は屋内の部屋ごとの温度差が少なくなり、ヒートショックのリスクの軽減になります。

断熱性の高い家が健康を守る

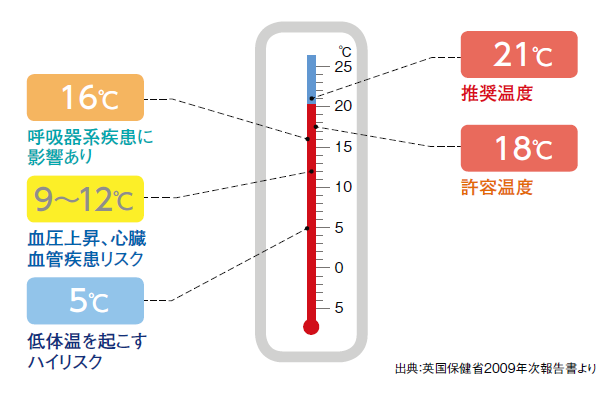

室温が18℃未満になると、呼吸器疾患や血圧上昇などのリスクが高まるというデータもあります。

例えばイギリスでは副首相府・英国建築研究所が開発した住宅の健康安全性を評価するシステムがあります。欧米では国民の健康維持のための室温の指針があり住環境を重要視しています。

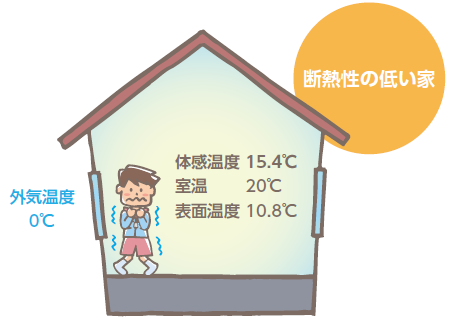

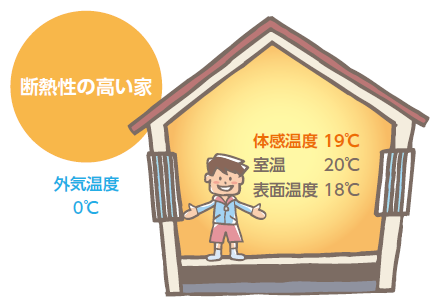

断熱性の高い家は、部屋ごとの温度差が少なくなり、ヒートショックのリスクを減らすことができます。また、壁や床の表面温度も高く保てるので、同じ室温でも「体感温度」がぐっと暖かく感じられます。

また部屋の中で暖かい・冷たいと感じる温度は室温だけでなく壁や床などの表面温度も関係しています。

室温と表面温度をあわせて体感温度(体感温度=(室温+表面温度)÷2)といいます。

断熱性が高い家と低い家では、同じ室温でも体感温度が違います。

出展:(財)建築環境・省エネルギー機構 住宅の省エネルギー基準の解説

断熱性能と健康改善の関係

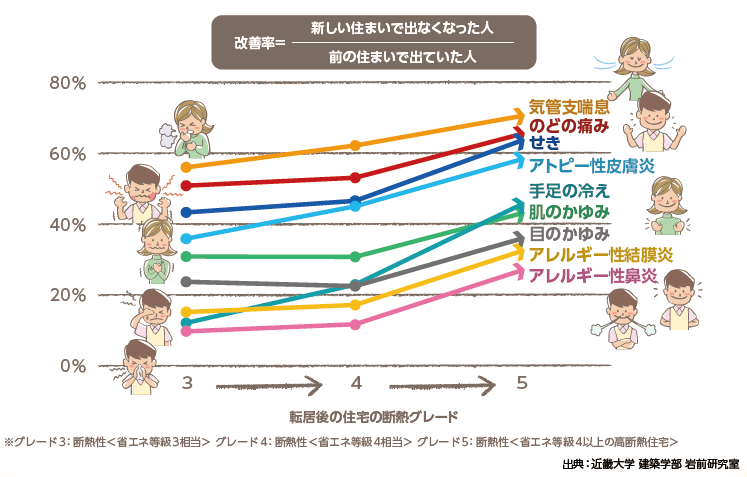

転居前と転居後で健康の状態の変化の調査結果です。

これによると断熱性の高い住宅に住み替えた方が、健康を害する諸症状が改善されたという割合が多くでています。また、断熱グレードを高くすると健康改善率もアップする(「断熱グレードによる健康改善率の増加程度」の調査(出展:近畿大学 建築学部 岩前研究室))という結果もでています。このことから、断熱性の高い家のほうが健康状態が良くなるということがいえます。

まとめ

これから新築やリフォームを考えている方には、ぜひ「家と健康」の関係も意識していただきたいと思います。

断熱性の高い家は、寒さを我慢せずに省エネ・節電ができ、健康改善や医療費の負担軽減にもつながります。

さらに、結露や湿気を防ぐことでカビやダニの発生も抑えられ、快適な暮らしが実現します。

間取りやデザインだけでなく、「健康で快適に暮らせる家」を一緒に考えてみませんか?

鳥取の冬を元気に乗り切るためにも、住まいの断熱・気密・換気の大切さをぜひ知っていただければと思います。